Una conferenza del Cosmos Lab ha analizzato lo stato dell’arte del lavoro sulle piattaforme e i vari modi e strumenti con cui azioni collettive e movimenti sociali cercano di far avanzare i diritti dei lavoratori (e dei consumatori)

Lucia Amorosi, Iraklis Dimitriadis, Sarrah Kassem, Vincenzo Maccarrone, Nicola Quondamatteo, Stefano Tortorici

Sono passati più di dieci anni da quando l’economia delle piattaforme ha cominciato a prendere piede in tutto il mondo. Secondo le stime della Commissione Europea, nei paesi dell’Unione Europea quasi 28 milioni di persone avevano lavorato per una o più piattaforme digitali nel 2021. Nel 2025, il numero potrebbe arrivare a 43 milioni.

Nonostante questa crescita esponenziale, la maggior parte dei problemi legati all’economia delle piattaforme rimane irrisolta. La maggioranza dei lavoratori e delle lavoratrici delle piattaforme è assunta tramite forme di lavoro (semi) autonomo, rimanendo così esclusa dalle tutele del lavoro dipendente. La paga è solitamente a cottimo, creando sistemi di incentivo che mettono a rischio la salute dei lavoratori – ne è un esempio il bonus sul valore degli ordini completati che questa estate Glovo ha offerto ai suoi rider che sceglievano di lavorare in condizione di caldo estremo, prontamente ritirato a seguito delle polemiche sollevate. Ma anche iniziative volte a difendere la salute dei lavoratori, come l’ordinanza della regione Puglia che vietava ai fattorini di consegnare ordini nelle ore più calde, finiscono ad avere un impatto negativo su lavoratori che sono pagati a cottimo e dunque non ricevono salario.

Inoltre, il vuoto normativo che circonda il lavoro su piattaforma continua ad alimentare informalità e precarietà. La misclassificazione dello status occupazionale e la sostituzione dei contratti di lavoro con termini di utilizzo unilaterali hanno compromesso in modo significativo i diritti dei lavoratori. Non sorprende come le imprese di piattaforma facciano attivamente lobbying per mantenere queste condizioni, rafforzando ulteriormente il proprio potere e limitando quello dei lavoratori.

Accanto al ritorno di pratiche ottocentesche di sfruttamento e alla trovata di sempre nuovi modi di estrarre plusvalore, le piattaforme digitali stanno producendo un’accumulazione di capitale e controllo sulle nostre attività senza precedenti. Un articolo di Kai-Hsin Hung del 2025 ha calcolato il colossale valore della loro capitalizzazione di mercato che nel dicembre 2024 raggiungeva i 31 triliardi di dollari contando solo le prime trecento aziende tecnologiche quotate in borsa. L’80 % dei quali investiti in aziende statunitensi, di cui più della metà, 13,5 triliardi, a luglio 2025, nelle Big Five: Alphabet, Apple, Meta, Amazon, Microsoft. Queste piattaforme hanno un enorme potere infrastrutturale che deriva dal pervasivo possesso di software e cloud, di quelle più evidentemente materiali come i data centers, i cavi sottomarini etc., delle enormi risorse ambientali ed energetiche che permettono loro di funzionare, e della produzione degli hardware che sorreggono l’estrazione e il processo dei nostri dati. I più recenti sviluppi hanno mostrato in maniera incontrovertibile l’enorme peso politico che le big tech esercitano sul regime statunitense con l’emblematica presenza dei loro CEOs allineati dietro l’insediamento di Trump, fino al più subdolo e arrembante tecno-fascismo di Musk e Thiel. Ulteriori studi hanno dimostrato la rinnovata convergenza tra le traiettorie militari e digitali, non da ultimo le big tech sono apparse prepotentemente parte dell’economia del genocidio palestinese autorevolmente evidenziata dal rapporto della Special Rapporteur on the occupied Palestinian territories Francesca Albanese: attivissime nella sperimentazione di programmi di targeting e policing sul popolo palestinese, della sua eliminazione diretta tramite innovativi programmi di AI, e nel trarre profitto dall’economia della “ricostruzione”.

Nel tentativo di esaltare gli effetti positivi delle piattaforme digitali, si sono affermate principalmente due narrazioni. La prima sostiene che tali strumenti offrirebbero maggiore flessibilità e autonomia ai lavoratori, consentendo loro di decidere quando e quanto lavorare. La seconda attribuisce alle piattaforme un ruolo di formalizzazione di attività storicamente relegate all’informalità: dal lavoro di fattorino a quello domestico e di cura, passando per i tassisti fino ai cosiddetti “lavoretti” come riparazioni, facchinaggio e montaggio.

Nel primo caso, la tanto decantata autonomia si scontra con forme di controllo sempre più pervasive, veicolate da tecnologie digitali come metriche di performance e algoritmi opachi. L’apparente libertà di scegliere l’orario di lavoro si traduce, nei fatti, in una totale incertezza rispetto alla retribuzione giornaliera. Emblematico è il caso dei driver di Uber o dei rider, che ricevono informazioni frammentarie e opache sul calcolo del compenso per ciascuna corsa, determinato da un algoritmo le cui logiche restano deliberatamente oscure e inaccessibili.

Nel secondo caso, la promessa di una maggiore tutela — simile a quella goduta dai lavoratori regolarmente assunti — si scontra con una realtà ben diversa. Sebbene alcuni aspetti dei processi lavorativi siano stati parzialmente formalizzati (come la tracciabilità dei pagamenti elettronici al posto del contante, o l’abbinamento domanda-offerta attraverso una piattaforma anziché tramite il passaparola), un numero crescente di studi critici evidenzia come le piattaforme contribuiscano in realtà a una nuova ondata di precarizzazione e informalizzazione del lavoro. Occorre ricordare, poi, che la profilazione su base etnica e di genere può essere ulteriormente rafforzata attraverso l’utilizzo di piattaforme, si pensi per esempio al caso del lavoro domestico e di cura domiciliare.

Come nell’economia informale, i lavoratori della gig economy sono spesso costretti a farsi carico in autonomia della propria assicurazione sanitaria, non godono di ferie né di giorni di malattia retribuiti, non maturano contributi pensionistici e non vengono compensati per i tempi morti: l’intervallo tra una corsa e l’altra per un rider o un tassista, il tempo impiegato per costruire un profilo visibile sulla piattaforma, o gli spostamenti tra un’abitazione e l’altra per chi svolge lavoro domestico.

Il risultato è una figura sempre più diffusa: un lavoratore apparentemente “libero”, ma in realtà sottoposto a un controllo capillare, privo di diritti e tutele essenziali.

Questi elementi diventano ancora più gravi quando la precarietà lavorativa che spesso caratterizza l’impiego attraverso piattaforma si intreccia, come avviene molto frequentemente, con la più ampia precarietà di vita che riguarda persone marginalizzate per diversi motivi. Le persone migranti, in particolare, sono quelle che più facilmente trovano impiego tramite piattaforma: pensiamo ai rider migranti o alle lavoratrici domestiche, anch’esse migranti, che trovano lavoro attraverso questi strumenti.

Nel processo costante di profitto, la marginalizzazione sociale delle persone — a partire da specifici rapporti di genere, background migratorio, età — rappresenta una vera e propria miniera d’oro. Non è più del tutto vero che a svolgere certi tipi di lavoro siano solo persone migranti, ma ciò che resta tuttavia incontrovertibile è che specifici rapporti sociali stanno alla base di stratificazioni gerarchiche in cui ogni differenza giustifica condizioni di lavoro particolarmente degradate e degradanti, rendendo particolarmente difficile ogni tentativo di ricomposizione e azione collettiva dentro e fuori i sindacati. Questo avviene in maniera ancora più significativa in contesti dove l’economia informale ha un ruolo preponderante – come nei paesi del sud del mondo, dove un numero crescente di lavoratori e lavoratrici si fa carico dei ‘micro-task’ che servono a far funzionare motori di ricerca, social media e intelligenza artificiale.

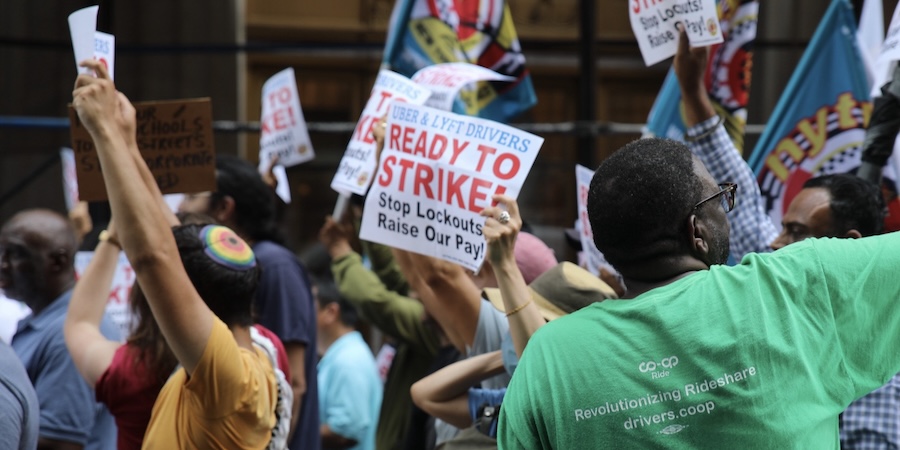

Non mancano comunque forme di resistenza e tentativi di riappropriazione delle piattaforme. Una conferenza presso la Scuola Normale Superiore il 26 e 27 giugno ha approfondito nuove facce di questo potere guardando alle lotte contro di esso, ma si è focalizzata principalmente nel guardare ai diversi attori impegnati nel contrastare questo potere: movimenti sociali, sindacati, progetti di benchmarking, associazioni di consumatori e imprese, tentativi legislativi ed economie digitali solidali (beni comuni digitali, cooperative di intelligenza artificiale e di piattaforma, DAOs, AI for the people). La sfida, decisamente ancora aperta, è quella di comprendere cosa è possibile fare, quali sono gli attori e i tentativi che stanno contrastando il potere delle piattaforme efficacemente, e dove è possibile costruire proficue convergenze.

28/10/2025

14/10/2025

Journal Article - 2025

Journal Article - 2023

Journal Article - 2023

Journal Article - 2023

Journal Article - 2023

Monograph - 2023

Monograph - 2022

Monograph - 2022

Journal Article - 2021

Journal Article - 2021